TAKD

現在、コンテンツはありません

TAKD

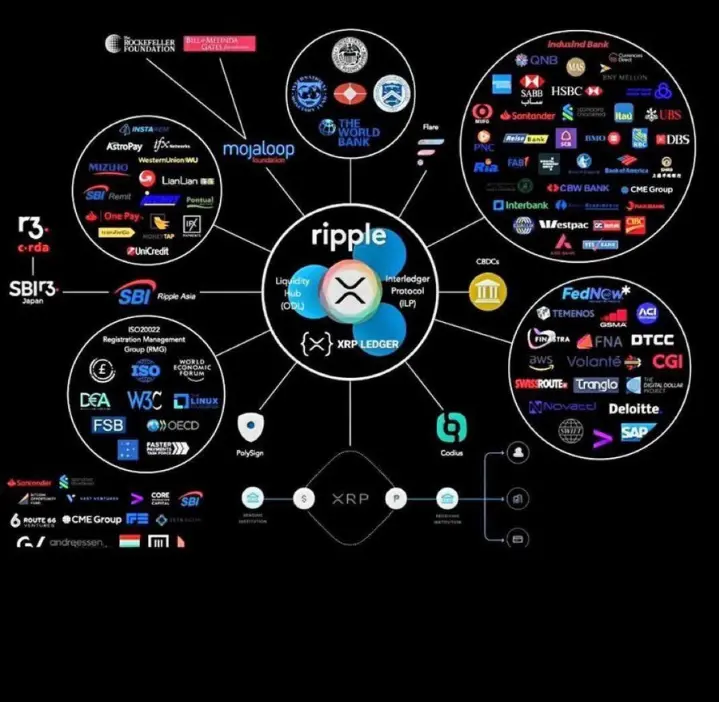

速報 — ドバイが正式に初の暗号通貨オプションライセンスを承認したことをお知らせできることを嬉しく思います!リップルがすでにUAEに強い存在感を持っている中、このマイルストーンは規制された暗号の革新がいかに迅速に進んでいるかを強調しています。

IN24.07%

- 報酬

- いいね

- コメント

- リポスト

- 共有

"この資産を空売りするたびに、常に急騰することに気づきます。私の空売りポジションにもかかわらず、価格は上昇し続けます—まるで同時に上昇しながら空売りしているかのようです。"

原文表示

- 報酬

- いいね

- コメント

- リポスト

- 共有

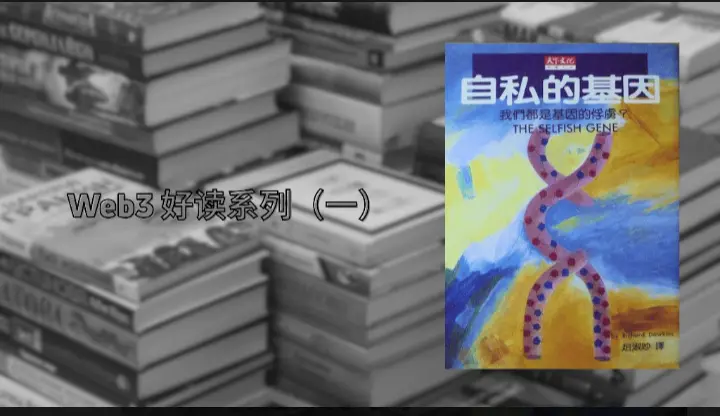

Web3リーディングシリーズ (1): 文化の遺伝子からメメコインへ

陶淵明はかつて「本を読むことは良いが、深い理解を求めてはいけない;洞察を得たときは、食事のことを忘れてもよい」と書いた。ここで「深い理解を求めてはいけない」というのは、現代の解釈とは非常に異なる意味を持っており、このトピックの適切な導入となっている。

インターネット時代において、ひとつの興味深いパターンが際立っています。それは、言葉が人々の実際の理解よりもはるかに早く広がるということです。特定の用語が広く普及する頃には、その元々の意味が希薄化したり、変化したり、完全に変わってしまうことがよくあります。「ミーム」は今や猫や犬の写真に還元され、「PUA」は感情的操作と同一視され、「ダークフォレスト理論」は暗号通貨のサークルで自然淘汰を説明するために軽く使われています。実際、これらのアイデアのそれぞれには再訪する価値のある豊かな背景があります。

このシリーズは、そのような用語を解明することを目的としており、その起源や変遷をシンプルで魅力的な方法で探求します。

「ミーム」を例にとると、中国のインターネット文化では「ミーム画像」とほぼ同義ですが、この用語はインターネット以前から存在しています。最初にこの言葉を提唱したのはリチャード・ドーキンスで、1976年に『利己的な遺伝子』の中で文化的なアイデア、習慣、情報が遺伝子のよう

原文表示陶淵明はかつて「本を読むことは良いが、深い理解を求めてはいけない;洞察を得たときは、食事のことを忘れてもよい」と書いた。ここで「深い理解を求めてはいけない」というのは、現代の解釈とは非常に異なる意味を持っており、このトピックの適切な導入となっている。

インターネット時代において、ひとつの興味深いパターンが際立っています。それは、言葉が人々の実際の理解よりもはるかに早く広がるということです。特定の用語が広く普及する頃には、その元々の意味が希薄化したり、変化したり、完全に変わってしまうことがよくあります。「ミーム」は今や猫や犬の写真に還元され、「PUA」は感情的操作と同一視され、「ダークフォレスト理論」は暗号通貨のサークルで自然淘汰を説明するために軽く使われています。実際、これらのアイデアのそれぞれには再訪する価値のある豊かな背景があります。

このシリーズは、そのような用語を解明することを目的としており、その起源や変遷をシンプルで魅力的な方法で探求します。

「ミーム」を例にとると、中国のインターネット文化では「ミーム画像」とほぼ同義ですが、この用語はインターネット以前から存在しています。最初にこの言葉を提唱したのはリチャード・ドーキンスで、1976年に『利己的な遺伝子』の中で文化的なアイデア、習慣、情報が遺伝子のよう

- 報酬

- いいね

- コメント

- リポスト

- 共有